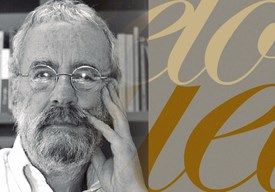

Muchas fueron las voces nacionales que se pronunciaron tras la inesperada muerte de Álvaro Camacho Guizado. Entre los diversos textos publicados por la prensa, y que también circularon en la red, una columna de opinión, escrita por Alfredo Molano para El Espectador, me produjo sensaciones particularmente amargas, de esas que solo llegan con las despedidas.

Molano escribe que cuando se conocieron, en el Liceo de Cervantes, a Camacho, unos años mayor, ya le decían “el abuelo”. Una observación, de pronto irrelevante en el texto de Molano, que creo que, sin embargo, define muy bien y en pocas palabras a Camacho. El abuelo le decían en el colegio, y como el abuelo lo conocieron en la Universidad Nacional. Entre violentólogos, por supuesto, también se le apodó el abuelo. Se quedó, pues, el abuelo, y siempre fue un abuelo. Desde pequeño.

Como profesor, esa era la imagen que irradiaba. Tuve la fortuna de ser su monitor varias veces, en cursos de historia política colombiana y de sociología del narcotráfico, y recuerdo que su paso por el salón siempre suscitó en los alumnos esa extraña mezcla de respeto y admiración que suelen generar los abuelos. Y sin embargo, no es que se viera propiamente como imaginamos que se verían los abuelos. Lo suyo era, mejor, una rara mezcla de sapiencia con aires de juventud.

Calificar a Camacho de gruñón, que lo era, es faltar a esa otra dimensión de su identidad de abuelo que tanto entretenía en clase: el humor del sabio que ha vivido todo lo que explica. Para cada personaje de la historia nacional, Camacho tenía una frase irónica y destructiva, o un cuento inverosímil que, en efecto, ocurrió y que lo hacía interesante: a algunos prohombres del país, por pequeños y risibles, y a otros, más bien pocos, por acertados. De cualquier manera, se asistía a una verdadera cátedra en la que el vector primordial era el buen sentido del humor. Y aunque él creía que regañaba, uno reía.

Lo que no quiere decir, de ninguna manera, que no hubiese que tomarlo en serio. Todo lo contrario. La facilidad con la que se desenvolvía entre teoría y teoría, como buen sociólogo que era, le permitía contextualizar las innumerables anécdotas que tenía sobre lo habido y por haber. Por lo demás, también había una presencia física, una figura a media máquina entre El Quijote y Gandalf, que habría que considerar: en Camacho todo era voz. De ahí venía la fuerza de sus hipótesis.

Y sin embargo, pese a la respetabilidad que infundía, que a muchos se nos habrá convertido alguna vez en auténtico miedo, el contenido de sus mensajes académicos siempre promovió una actitud iconoclasta frente al poder y la autoridad, dos de sus grandes pasiones intelectuales. Por consiguiente, el mundillo de lo reverencial, de la genuflexión, del uso adecuado de las rodilleras, ciertamente no hacía parte de lo que enseñaba. El abuelo, dijéramos, exigía irrespeto.

Por todo lo anterior, creo, no puede pasarse por alto que combatió desde muy joven, y como pocos, la guerra contra las drogas. Ese es, para mí, su principal legado intelectual. Si hemos de conmemorar al abuelo que se lo haga, claro, a través de la lectura y discusión de sus escritos. Algunos, por cierto, permanecen relativamente desconocidos. Pero que no se deje de lado, insisto, su permanente inconformidad, y que no se pase por alto la importancia de hacer públicas sus combativas impresiones sobre la inutilidad de la guerra y la imposición del prohibicionismo.

Álvaro Camacho hizo parte de la primera generación de sociólogos formados por Camilo Torres, Virginia Gutiérrez de Pineda y Orlando Fals Borda

En esto último encuentro, por lo tanto, que los que le conocimos como alumnos, quienes trabajaron a su lado, las personas a las que les dirigió una tesis o que tuvieron la suerte de compartir su amistad, tenemos una responsabilidad ética hacia su trabajo. Que por algo era el abuelo. Y lo mismo puede decirse, tal vez, de quienes llegan tarde a sus libros, artículos, conferencias, ponencias o columnas de opinión. Para estos, ya que estamos ahí, una frase típica del Camacho socarrón, que acaso sirva para provocar algún interés: “Y respecto de la pequeña burguesía consumidora, piénsese también que… es posible que la hierba sea un sustituto de otras prácticas evasivas pero mucho más nocivas, como la televisión…”

En fin, que antes que una placa, un salón o una cátedra con su nombre y apellido, una buena forma de acudir a su memoria, desde la academia, sería promoviendo, por ejemplo, un observatorio de drogas que aborde su producción, distribución y consumo, pues no lo hay y harta falta nos hace para darle legitimidad política al deseo académico.