Hecho por: Karen Urraya

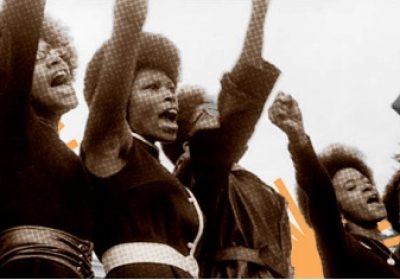

¿Quién se acuerda del sonido de la primera bala? ¿Quién conoce los cientos de caras y nombres que llenan la historia de una guerra que se volvió parte de la identidad de un país entero? Los contextos alternos generan que surjan nuevas maneras de reinventarse, y en uno donde las voces se pierden entre los disparos, varios sectores de Colombia se tuvieron que reconstruir para poder reescribir la realidad de los que vinieron antes, pero, sobre todo, de los que han ido surgiendo después. Uno de estos sectores que ha tenido que transformarse ha sido la educación, la cual ha pasado seis décadas perdiendo contra una violencia que les arrebata a sus alumnos. Esta educación ha tenido que convertirse en una verdadera herramienta, una que entiende el dolor del que solo las aulas pueden resguardar a tantos niños. En el presente texto se abordará cómo la transformación de la educación ha salvado vidas, se expondrán distintos modelos que han surgido en las periferias olvidadas, mientras se resalta el trabajo periodístico de Pilar Lozano en su libro “Historias de un País Invisible”, con el propósito de que cualquiera que decida leerlo, conozca una versión de Colombia que es tan irrefutable como la sangre que ha sido derramada.

Según el reporte del 2023 emitido por el DANE, en Colombia hay 2.296.399 matriculados en una institución de educación rural, lo que equivale al 24,1% del porcentaje total de matriculados en el sistema educativo colombiano. A pesar de esta cantidad, la brecha que enfrenta la educación en zonas alejadas de las luces de las metrópolis es alarmante. El Ministerio de Educación nacional ha generado distintos programas para que esto se evite, como el servicio de educación rural SER. Donde existen modelos de educación que buscan abarcar a la mayor población y se adaptan a las necesidades de comunidades diferenciadas. Pero esto se queda corto en muchos casos.

Aunque hay intentos llenos de fracasos por corrupción, y abandono estatal, la violencia encabeza la lista de causantes. Es por esto por lo que la educación, en manos de las personas que han vivido en carne propia la realidad del conflicto, ha sido transformada en diversos lugares de la periferia del país. Para documentar dichos casos se utilizarán los mencionados en el libro de Pilar Lozano, periodista que quiso ir a ver modelos innovadores con sus propios ojos y escribir sobre su funcionamiento. El primer modelo es el implementado en el Cauca, en un colegio llamado El Sesteadero; el cual como describe Lozano (2022, p.4) “tiene algo muy especial: durante años logró “robar” niños combatientes de las filas de los armados”. En años anteriores, El Sesteadero era una escuela veredal como cualquier otra, perdía a sus alumnos contra la guerrilla que azotaba en Toribio, la cual era una de las zonas más afectadas por la constante violencia. Hasta que los profesores decidieron darle un giro a esto y comenzaron a centrar su modelo educativo en algo adaptado a sus contextos. Ahora se les enseña a los niños mediante caminatas por senderos, sin castigos por ausentarse o llegar tarde a clase, y se les motiva a reencontrarse con sus raíces indígenas.

Así como El Sesteadero, hay otras tres escuelas rurales que relató Lozano en su texto. En Granada, Antioquia se encuentra una de estas, en el corregimiento de Santa Ana, donde un carro bomba explotó en el centro del pueblo, y cuentan con una pared llena de los nombres de las víctimas de una guerra que nunca eligieron. Un corregimiento donde en el 2002 se fueron todos los habitantes menos algunos ancianos y el cura; lleno de niños que no podían salir al pueblo sin sus papás por miedo a ser reclutados por la guerrilla. Ahí llegó un deporte que se mezcló con la labor educativa, se llama Golombiao y tiene reglas específicas: donde no hay ganadores, donde el primer gol lo debe hacer una niña, y donde la violencia no se permite, resaltando “siete principios: no violencia, cuidarme, y cuidar al otro, igualdad, solidaridad, cuidar el entorno, participación, libertad de expresión” (Lozano, 2022, p.23). En esta escuela gracias a Edwin, el maestro que trajo dicho deporte, los niños construyen paz de una manera que no está relatada en ningún acuerdo de paz.

Las otras dos escuelas se encuentran igual que las anteriores, en lugares tan lejos de la mirada estatal que su dolor lleva décadas pasando desapercibido. Belén de los Adoquines en Caquetá e Itsmina en el Chocó, son los epicentros de otros dos modelos que se salen de los parámetros tradicionales de la educación. En Adoquines se presenta en forma de una escuela audiovisual donde los niños deciden qué dibujos usar para animar una historia, y los profesores les enseñan mediante encuadres, iluminación y planos a reescribir la de ellos. En Itsmina una ex bibliotecaria llamada Sandra creó el “paseo de la lectura” donde mediante historias ajenas enredadas en páginas, los niños se identifican y empiezan a escribir la suya; además entrenó a otros jóvenes también para que salieran a la calle “cargados de libros y con una idea: despejar de la mente de los niños las cosas que habían visto por culpa de la guerra” (Lozano, 2022, p.44).

Todos estos casos, unidos por su ruralidad, el olvido, y sus años de una violencia que era tan tangible como las bombas que estallaban al lado de sus casas tuvieron que reinventarse para construir un futuro mejor que el pasado que habían tenido que soportar. La educación rural lleva años luchando contra las bajas de sus estudiantes, factores como la lejanía, la economía, y el abandono a programas que, a pesar del esfuerzo de sus docentes, no los logran formar para estar al “nivel” de las escuelas urbanas. En Colombia, donde la guerra ha ido descendiendo desde sus montañas, y donde las bajas en cualquier bando siempre han compartido patria, personas como los maestros de estos modelos educativos han intentado darle un nuevo camino a seguir a los niños. Mediante la naturaleza, las raíces culturales, el deporte, las artes audiovisuales y los libros han ido aportando a la construcción de un país donde la guerra deje de ser parte central de su identidad.