Hecho por: Julieth Cortés

El primer país en conceder el derecho de votar a las mujeres en África fue Zimbabue en 1919, pero lejos de ser un logro temprano para las africanas, este voto era exclusivo para las mujeres europeas residentes en Zimbabue, pues este país era en su momento colonia británica (Adames y Suari, G. R., 2015). Este fue el caso de varios países africanos, que frente a la obtención de derechos, hubo una segregación para los africanos, ya que, difícilmente la cultura occidental permitió que tuvieran espacios de expresión, y cuando los nativos buscaron medios para hacerse escuchar, se deslegitimizaba o ignoraba el trabajo literario africano.

Los europeos se encargaron de imponer su literatura creando cuentos africanos desde su perspectiva personal, apropiándose de la literatura africana, sin prestar atención a las palabras de los nativos, las voces africanas fueron ocultas por largo tiempo para el resto del mundo (TED, 2009). La literatura de escritoras y escritores nativos africanos sale a la luz en lenguas occidentales para poder ser comercializada y entendida en más espacios a mediados del siglo XX. Lo originario y autóctono ha debido subyugarse a la presión de lo dominante occidental evidenciando una relación profundamente colonial.

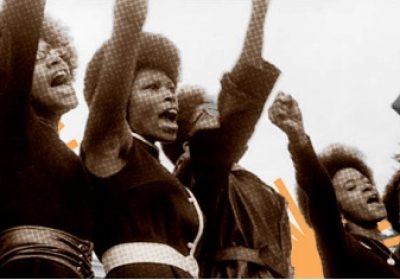

No obstante, la fuerza y resistencia de las mujeres africanas no descansó y nos permitió redescubrir un continente escondido por mucho tiempo tras relatos de turistas colonos. Las nuevas voces, perspectivas y dinámicas de mujeres africanas nos han permitido entender el mundo y conocerlo de una manera nueva. A través de narrativas sagaces, de voces fuertes, de tradiciones increíblemente diversas, las literatas africanas visibilizan causas políticas y sociales que se han acallado históricamente por la dominación colonial noroccidental.

No obstante, no debemos perdernos en la simplificación del clásico entendimiento de «África», como si fuera una única casa, siendo este un continente tan extenso, con una riqueza profundamente diversa en lenguas, culturas, historias y tradiciones tan contrarias entre sí como es posible. En África las corrientes feministas son tan diversas como también lo es el territorio, por lo cual es arriesgado hablar de «feminismo africano» en general, pues supone volver a encasillar y negar la diversidad de perspectivas que ha existido, existe y existirá en África. Como ejemplo de esto expondremos las narrativas de dos literatas selectas con actuar político.

Chimamanda Ngozi Adichie: escritora, novelista, dramaturga y feminista nigeriana quien, a través de obras como Querida Ijeawele. Cómo Educar En El Feminismo o Todos deberíamos ser feministas, ha buscado reivindicar el feminismo en África y concientizar a más mujeres africanas de que el feminismo no es solo algo de blancos como se tiende a ver en su cultura, sino que es necesario que tanto mujeres como hombres empiecen a entender que por más normalizadas que estén ciertos estereotipos, no deben ser una norma. Las mujeres no están encasilladas a cumplir un único papel de vida como cuidadoras del hogar o madres, sino que pueden decidir el transgredir estos patrones que incluso surgen como parte de la colonización británica en Nigeria, pues antes, las mujeres cumplían un rol importante como proveedoras del hogar y en el trabajo constante de las cosechas y del cuidado de los cultivos (OER Project, n.d.). Chimamanda ha trabajado también como conferencista a nivel mundial, transmitiendo mensajes en contra del racismo y de fomentar que la gente se replantee los prejuicios y entienda la importancia de cuestionarse estos, incentivando a explorar diversas perspectivas de cada cultura, pues es la única forma de conocer verdaderamente de ella.

Assia Djebar conocida por su seudónimo literario de Fatema Zohra Imalayen fue una novelista, traductora y directora de cine feminista argelina aclamada en el Norte de África. Su papel se destaca por ser una de las pioneras de la literatura hecha por mujeres magrebíes (el Magreb se conforma por la región del norte africano que abarca Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia). Assia Djebar, nació en la Argelia colonial francesa, lo que la llevaría a ser una fuerte activista política por la causa de la liberación nacional. Transgredió los muros impuestos por la cultura musulmana para denunciar a través de sus escritos a la Francia colonial. Como mujer del Magreb, los prejuicios patriarcales buscaron limitar sus opciones de acción política en vísperas de la independencia argelina, lo que la llevó a terminar exiliada luego de la victoria de Argelia, debido a que la mayoría de las mujeres que tuvieron una parte activa en la guerra, fueron marginadas e incluso aisladas. Asimismo, fue parte de la lucha por la emancipación social de la mujer musulmana y muchos de sus trabajos giran en torno al impacto que produce la guerra en la mente de las mujeres. Por ejemplo, en su libro Femmes d’Alger dans leur Appartement, ella utiliza el género de la narración corta para resaltar su polifonía como parte de su intención de dar voz a todas las “hermanas desaparecidas” o “enterradas” bajo el manto del silencio, sólo por el hecho de ser mujeres (Segarra, M. 2005). En sus obras, recalca las ideas de sororidad femenina y cuestiona lo impuesto tratando de revelarse desde el apoyo mutuo entre mujeres, denunciando además la ocultación y opresión del cuerpo femenino en la sociedad tradicional.

Ambas mujeres, como muchas otras destacadas (Marie Claire Matip, De Prudencia Chila, Noémia de Sousa, etc.) han marcado un camino que ha abierto el paso para consolidar un feminismo africano diverso nutrido por muchas culturas, como por muchos lapiceros. En función de hacerse escuchar, de compartir la búsqueda de igualdad para las mujeres en culturas fuertemente patriarcales, como también abrirse a la participación política a través de sus letras y permitirse cuestionar la interpretación de África, la interpretación de sus países como ex colonias, la búsqueda de liberarse de ese yugo no solo machista sino también del eurocéntrico opresivo.

Bibliografía

- Adames y Suari, G. R. (2015). La evolución del voto de la mujer en el mundo y sus implicaciones. Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 8(16), 147-163.

- TED. (2009, 7 de octubre). Chimamanda Adichie: El peligro de la historia única [Video]. YouTube

- Segarra, M. (2005). Ingreso de Assia Djebar en la Académie Française. Lectora: Revista de Dones i Textualitat, 11, 249–255.

- OER Project. (n.d.). Descolonización de la mujer.