El nacionalismo bizarro versión Trump 2.0

Editorial

Por Carlo Nasi

Profesor Asociado del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales

Los nacionalismos se mantienen y gozan de buena salud. Son artefactos recientes puesto que se remontan a la formación de los Estados naciones modernos en el siglo XVIII. Han persistido a pesar de -y como reacción a- la globalización. Se manifiestan en distintas variantes. Algunas son bastante inocuas, como cuando en Colombia nos unimos como país para hacerle barra a la selección de fútbol. También hay variantes más siniestras que van de la mano de la discriminación, asesinatos, “limpiezas étnicas” e incluso genocidio. ¿Qué está pasando en la materia en el vecino del norte?

Trump, en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, ha hecho alarde de un fuerte nacionalismo. Su eslogan de campaña Make America Great Again (MAGA) -que data de 2016- da cuenta de ello, al igual que la consigna America First (primero Estados Unidos), que tiene una larga tradición en ese país y Trump revivió hace unos años. El nacionalismo de Trump no ha sido inocuo: marca una ruptura con el nacionalismo previo y contiene varios elementos bizarros que ameritan una reflexión. Esto tiene que ver con la forma particular en que ha construido discursivamente a la nación y al interés nacional. Vamos por partes. Estados Unidos ha sido, por excelencia, un país de migrantes. Los propios estadounidenses se refieren a su país como un melting pot, es decir, un crisol donde se mezclan personas de distintas etnias, idiomas, y culturas. Los migrantes construyeron el país y la fuerte multiculturalidad es visible en las principales ciudades. ¿Quiere Ud. enriquecer el espíritu y sorprenderse con la gama de colores, olores, y sabores del mundo? En ciudades como Nueva York, Chicago, San Francisco, Boston y similares basta dar un paseo por lugares como Chinatown, o Little Italy, o el barrio indio, o el latino, o el afgano, o similares para darse una idea. No se trata de idealizar el melting pot. No es que la integración haya sido fácil, o que a lo largo de la historia el país haya abierto de par en par las puertas a los extranjeros. La mayoría de migrantes llegaron a Estados Unidos en condiciones precarias, algunos huyendo de los conflictos armados o situaciones de pobreza en sus países de origen. En el proceso de adaptación, a muchos les tocó sufrir discriminación y aceptar oficios duros y mal pagos. Mal que bien, muchos lograron acomodarse, obtener la deseada ciudadanía y una fracción alcanzó el “sueño americano” en el “país de las oportunidades”.

Siendo Estados Unidos un país de migrantes, los gobiernos casi nunca los trataron como amenaza a la identidad o a la seguridad nacional (con contadas excepciones, como el trato a los japoneses durante la segunda guerra mundial). Todo lo contrario: proyectaron esa diversidad como fortaleza. Si Estados Unidos se convirtió en superpotencia y en la primera economía del mundo gracias a la migración, ¿qué había que temer? El miedo a una posible balcanización del país por la llegada de tantos migrantes que podían permanecer leales a sus países de origen fue infundado. Aunque varios grupos de migrantes mantuvieron vivas las tradiciones culturales de sus tierras natales, al obtener la ciudadanía desarrollaron un fuerte patriotismo estadounidense. Para ellos, Estados Unidos se volvió sinónimo de presente y futuro: era el país que les dio la oportunidad de rehacer sus vidas y tener un porvenir con cierto bienestar. Sus lugares de origen, en cambio, eran referente de un pasado cada vez más distante donde se les cerraron las puertas. El nacionalismo estadounidense, fundado en la diversidad, contrasta con el nacionalismo “orgánico” de la Alemania nazi. Michael Mann (2004) define al nacionalismo orgánico como aquel que concibe a la nación como una unidad homogénea e integrada, donde no tiene cabida la diversidad étnica y cultural (que se perciben como amenaza a la propia identidad). En el caso de Alemania, el nacionalismo orgánico incluyó un fuerte componente racial/racista. Y aunque lo de la “raza aria” fue ante todo un invento delirante de la propaganda nazi, el mito creció y se pudo sostener allí porque se trataba de una sociedad relativamente homogénea y con pocas minorías etnolingüísticas. Fue ese nacionalismo orgánico lo que llevó a la persecución y exterminio de los judíos, eslavos, gitanos, y otras minorías. Los dos modelos de nacionalismo tuvieron un enfrentamiento simbólico en los juegos olímpicos de Berlín de 1936. Hitler esperaba que los juegos demostraran al mundo la superioridad de la “raza aria”, pero sufrió un duro revés cuando Jesse Owens, un afrodescendiente estadounidense, se llevó cuatro medallas de oro (en las competencias más importantes) poniendo en entredicho la tesis de la superioridad racial. Al menos en terreno deportivo, el nacionalismo multicultural había derrotado al orgánico. Por supuesto, esa historia está llena de ambivalencias. Aunque sus hazañas lo convirtieron en un héroe popular, Owens sufrió discriminación racial en su propio país (antes y después de los juegos olímpicos). Pero el punto para resaltar es que, con todo y el fuerte racismo que había en Estados Unidos (y que aún en subsiste en ciertos lugares), ello no fue obstáculo para que Owens (un nieto de esclavos y miembro de la minoría étnica afrodescendiente), representara a Estados Unidos ante el mundo. Como él, muchos otros migrantes (o descendientes de migrantes) tampoco debilitaron a Estados Unidos, sino llevaron al país a ser líder global en campos muy variados, desde ciencias exactas, ingenierías, tecnología y demás. Ello no habría ocurrido sin un reconocimiento de la identidad multicultural del país. Lo bizarro del nacionalismo de Trump, es que es como si hubiese tomado el modelo del nacionalismo orgánico para aplicarlo a un contexto totalmente distinto y ajeno a la tradición estadounidense. Trump optó por criminalizar a los migrantes irregulares con una narrativa incendiaria, denigrante y divisiva. En numerosas oportunidades Trump se ha referido a estas personas como si fueran “criminales” y “terroristas” que les “quitan trabajos y beneficios” a los estadounidenses. Además, ha dicho que los migrantes tienen “malos genes” y llegan al país a “envenenar la sangre americana” (es decir, estadounidense). Por eso, según él, deben ser o bien deportados en masa, o encerrados en la cárcel. La acusación carece de sustento al sugerir un cambio inexplicable y repentino en la naturaleza misma de los migrantes. Antes eran personas comunes y corrientes que, a falta de oportunidades en sus tierras, buscaban el sueño americano. Ahora resulta que son una caterva de hampones que sólo van a delinquir a Estados Unidos. ¿Cómo pudo ocurrir un cambio así? Lo de los “malos genes” y el “envenenamiento de la sangre americana” es particularmente extraño porque evoca las nociones de pureza y supremacía de la raza aria. El mismo planteamiento de una oposición entre “nosotros” (los gringos) contra “ellos” (los migrantes) es contradictorio, porque supone una homogeneidad cultural que nunca ha existido. Demasiados estadounidenses son migrantes (o hijos, o nietos, o bisnietos de inmigrantes), empezando por varios funcionarios del alto gobierno y sus familiares. Los abuelos de Trump migraron de Alemania y Escocia a Estados Unidos. Su primera esposa, Ivana, era de la antigua Checoslovaquia y obtuvo la nacionalidad estadounidense en 1988. La actual esposa, Melania, es originaria de la otrora Yugoeslavia y se nacionalizó como estadounidense en 2006. La esposa del vicepresidente J. D. Vance, Usha Bala Chilukuri, es ciudadana estadounidense, pero hija de migrantes indios. El secretario de Estado, Marco Rubio, es hijo de migrantes cubanos. Y el influyente Elon Musk es un surafricano con ciudadanía canadiense (por cuenta de su madre) y obtuvo también la ciudadanía gringa en 2002. Si eso es así, lo que se observa es un furioso nacionalismo xenófobo por parte de otros migrantes. Claro: se trata de una pelea entre migrantes regulares contra los irregulares, pero eso desconoce que muchos de los migrantes que ahora son legales llegaron a Estados Unidos sin papeles y sólo con el tiempo se nacionalizaron. Que el gobierno de Estados Unidos divulgue esa narrativa deshumanizante de “nosotros contra ellos” abre la puerta a una mayor victimización de una población de por sí vulnerable. No se trata de trivializar el tema migratorio o de desconocer los retos y problemas que suponen los flujos masivos de personas para los Estados. Pero Trump parece olvidar que ese “nosotros,” que él promueve como algo uniforme y homogéneo, no existe y es en muchos sentidos producto de (e igual a) “ellos,” los migrantes (sean o no irregulares). Aunque sea por eso podría darles un trato considerado, si es que no quiere otorgarles la residencia o ciudadanía.

Análisis e investigación

Elecciones metodológicas en materia de drogas

Por Nicolas Beckmann, Profesor Asistente del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales

Para investigar las razones detrás de decisiones políticas llamativas, existen diferentes opciones metodológicas. Mientras que las metodologías (neo)positivistas priorizan el contexto externo de los actores para explicar su conducta, el interpretativismo busca comprender las decisiones desde la perspectiva de los agentes involucrados, descifrando cómo perciben su entorno. Muchos creen que estas elecciones sobre diseños de investigación dependen de nuestras posturas ontológicas y epistemológicas. En el artículo “Normas y narcóticos: un manual de usuario para explicar políticas de drogas”, que se publicará en la próxima edición de la revista Análisis Político, argumento que en el área de las políticas de drogas hay factores adicionales que deben tenerse en cuenta. Para empezar, diversos actores estatales y no estatales tienen fuertes sentimientos e intereses asociados con las drogas psicoactivas. Esto implica que los políticos que toman decisiones en esta área no pueden simplemente actuar según sus creencias, valores e ideas, o hacer lo que creen que sería mejor para sus sociedades. Inevitablemente, tienen que considerar cómo estas políticas afectarán objetivos políticos más amplios, como su popularidad, permanencia en el cargo y la posición y reputación internacional de sus países. Por lo tanto, cuando intento explicar por qué un gobierno flexibilizó o endureció su manejo de las sustancias psicoactivas, inicio el análisis con el contexto externo y los incentivos políticos. Es decir, en vez de tratar de descifrar cómo presidentes, ministros y congresistas piensan sobre las drogas, resulta más prometedor plantearse cómo les sirve políticamente —o no— tomar diferentes tipos de decisiones. Esta forma de análisis me ha servido bastante, ya que encontré mucha evidencia que respalda que los cambios de políticas de drogas en América del Sur han correspondido, en gran parte, a incentivos políticos relacionados con la opinión pública, la incidencia política, las crisis, presiones internacionales y beneficios materiales. Por otra parte, al realizar entrevistas semiestructuradas, varios políticos me contaron que defender sus creencias personales sobre las drogas de forma pública podría perjudicarlos en las próximas elecciones. No obstante, hay situaciones en las cuales el pensamiento y las ideas de los líderes políticos se vuelven más importantes. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los incentivos no son claros o cuando hay diferentes incentivos a favor o en contra de una nueva política, como cuando la opinión pública o actores influyentes a nivel nacional e internacional están divididos sobre el tema. En estos escenarios, es clave acercarnos al pensamiento de los líderes políticos para interpretar qué tipos de incentivos valoran más o qué opinan sobre los desafíos relacionados con las drogas psicoactivas. Por otra parte, muchos cambios en las políticas de drogas ocurren a través de leyes complejas que contienen una gran cantidad de detalles técnicos y especificidades. Si bien los incentivos políticos son muy útiles para explicar la orientación general de una reforma, como una posible legalización de la venta de marihuana para fines recreativos, su valor analítico no es tan claro al explicar detalles técnicos como: ¿Dónde se produciría y vendería la marihuana? O, ¿cómo se plantea prevenir el uso de la marihuana por parte de personas menores de edad? Para abordar estas cuestiones, es fundamental conocer las ideas, valores y creencias de los actores involucrados en la formulación de políticas.

Al terminar esta nota, quisiera resaltar que la investigación no es prisionera de metodologías establecidas y diseños estáticos. Para generar conocimiento interesante y relevante, deberíamos tener en cuenta las realidades empíricas de nuestros temas de interés y combinar de forma creativa diferentes herramientas para abordar cuestiones complejas.

Datos de la semana

Colombia asume la presidencia de la CELAC

Fuente: El Tiempo

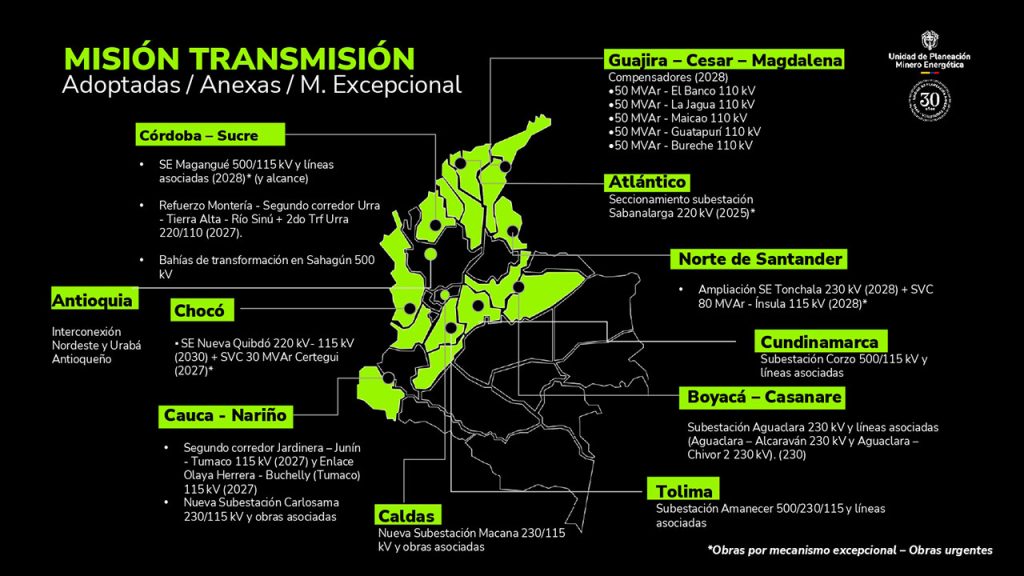

El martes 8 de abril, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, se inauguró a la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El evento reunió a representantes de los 33 países miembros de la comunidad, entre ellos 10 jefes de Estado. En esta ocasión, Colombia asumió este miércoles 9 de abril la presidencia pro tempore de la organización. De esta forma, el presidente Gustavo Petro ha enunciado a través de su cuenta de X el enfoque de la agenda que busca priorizar en la CELAC. La lucha en contra del cambio climático, un nuevo enfoque hacia la problemática de las drogas, la migración, y el relacionamiento estratégico con socios extrarregionales como la Unión Europea, China y la Unión Africana, son algunos ejemplos de lo emitido a raíz del evento. Frente a esto, la “interconexión de todas las Américas con energías limpias”, como menciona textualmente el mandatario, se alinea con una de las insignias

primordiales de la estrategia Misión Transmisión impulsado a nivel nacional. La transición energética se ha desplegado lentamente con un enfoque hacia la expansión de energías renovables. Según el director de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) del Ministerio de Minas y Energía, más de dos gigavatios del total de 20 gigavatios de capacidad instalada en el país provienen de fuentes solares. Esto corresponde a un 10% de la energía consumida en el territorio proviene de energía solar. Adicionalmente, en febrero del año pasado el presidente pidió vender las acciones de fracking de Ecopetrol en Estados Unidos. Sin embargo, aunque se espera la implementación de 19 nuevos proyectos que sumen una capacidad adicional de 670 megavatios en energías limpias para este año, con una inversión privada e internacional estimada sobre los 500 millones de dólares, la valorización del petróleo y la desfinanciación de proyectos ha puesto en pausa la transición energética.

** Dato tomado del Página de la Presidencia de Colombia, 8 de abril de 2025

Nuestros Egresados

Felicitamos a todos los graduandos y graduandas del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales; así como a los demás estudiantes que obtuvieron su título profesional en la ceremonia de grados que se llevó acabo el pasado martes 7 de abril.

Con motivo de esta jovial ocasión, se realizó un cóctel de despedida para los egresados de este semestre del departamento. A continuación, ponemos a disposición los discursos que se dieron durante el evento.

El pasado jueves 3 de abril se realizó el coctel de despedida para los graduandos del semestre 2025-1. El profesor Andrés Parra y Nicolás Ospino, graduando de pregrado de Ciencia Política, deleitaron a la audiencia con sus discursos en esta ocasión especial.

«Creo que esta la gran promesa de las ciencias sociales: develar la verdad sobre esta y otras grandes vergüenzas; ayudarnos a entender el presente para construir así un mejor futuro.» Nicolás Ospino, graduando 2025-1 de Ciencia Política.

«Uno de los riesgos que se corren al abandonar la universidad es dejar de lado ese sentido del interés que implica un compromiso ineludible con el mundo.» Andrés Parra, Profesor Asociado del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales

Discurso

Nicolás Ospino

Quiero empezar por hacerles una pregunta que nos hizo Carlo Nasi durante un curso de Introducción a la Política Comparada: ¿ustedes cuándo se sienten más colombianos? Esta pregunta me la hicieron muchas veces, de diferentes maneras, a lo largo de los últimos cuatro años. Cada quien tendrá su propia respuesta. Por mi parte, reconozco que no soy muy nacionalista.

“Si me dieran el poder, sería aquí mismo, en Guadalupe, que elegiría renacer, sufrir y morir”, escribe Simone Shwartz-Bart en la primera página de Pluie et vent sur Télumée Miracle. En mi caso, si me dieran el poder, dudo que fuera en Colombia donde elegiría «renacer, sufrir y morir”. Esto no quiere decir que no me identifique con la tradición cultural de mi país. La historia colombiana y latinoamericana, su literatura y su producción cultural me interpelan en un nivel profundo, personal. Me permiten entender quién soy. Sin embargo, también duelen. Veo en todas partes, a diferentes escalas y en múltiples niveles, ciclos de violencia que parecen no tener salida. Si alguna vez confié en que la solución se hallaba en el Estado, soy cada vez más consciente del papel que este mismo ha jugado en perpetuar los patrones de violencia, desigualdad y despojo, que, como al resto de América Latina, nos caracterizan desde la colonia. Ante esta falta de respuestas, siento rabia, impotencia y desespero. Hay un fragmento de un libro de María Teresa Uribe que creo que captura muy bien este sentimiento. El libro se llama El viaje iniciático: ensayos para una autobiografía inconclusa y tuve la oportunidad de leerlo en el seminario de Política Colombiana de Ingrid. En él, Uribe relata las experiencias que, desde su infancia y a lo largo de su vida, despertaron en ella la necesidad de “desentrañar las razones y sinrazones de la violencia y del terror, de las falencias de la democracia, de las desigualdades y las exclusiones”. Cuenta que, durante la época más cruenta de la Violencia, su papá, junto con otros miembros del partido Liberal, adecuaron en Pereira una casa de puertas rojas para recibir a los desplazados que llegaban del norte del Valle, del sur del Tolima, de los pueblos del Quindío y del occidente de Caldas. En esta casa pasó gran parte de su infancia, escuchando relatos macabros de saqueo y muerte. Años después, soñó con esta casa. Voy a leer ahora el fragmento donde relata el sueño: “La casa roja quedó sepultada entre los recuerdos de la infancia; por muchos años no volví a pensar en ella, pero debió quedar grabada en lo más profundo de mi subconsciente, pues cuando realizaba una investigación sobre el desplazamiento forzado en Antioquia, correlato de la violencia actual, soñé una noche que estaba parada frente a esa casa enorme y desvencijada, tocando de manera desesperada con mis nudillos en su puerta; cuando esta se abrió, apareció mi padre y, con una sonrisa amarga, me dijo: ‘María Teresa, no te metas aquí, es muy peligroso para ti’. Al despertar, entendí que el desplazamiento forzado es una realidad permanente en la historia nacional y que seguirá sucediendo hasta que seamos capaces de develar la verdad sobre esta gran vergüenza colombiana”.

Creo que esta la gran promesa de las ciencias sociales: develar la verdad sobre esta y otras grandes vergüenzas; ayudarnos a entender el presente para construir así un mejor futuro. Antes de concluir, quiero compartir con ustedes brevemente mi propio viaje iniciático. Creo que este empezó mucho antes de que naciera. Mi abuela quedó viuda muy joven. Con cuatro hijos, debió buscar trabajo en una fábrica y dejar a mi madre y a mis tíos al cuidado de mi bisabuela. Viendo pocas oportunidades, mi tío huyó de casa a los 16 para escapar de la violencia doméstica. Era un hombre brillante, con una creatividad inmensa, y múltiples talentos. Mi mamá, por su parte, logró estudiar y sacar adelante una carrera, a pesar de que su familia no le encontraba a eso mucha utilidad. Gracias a ella, yo tuve otras oportunidades, distintas a escapar al ejército, o a la guerrilla, o a refugiarme en el narcotráfico y la criminalidad, ganándome la vida jugándomela a diario para alguien más continúe acumulando capital. Creo que de esto se desprende la responsabilidad de trabajar para mejorar las condiciones de existencia de todos los que habitamos este país, y por eso, a pesar de que las respuestas no sean sencillas y de que no tengamos ninguna garantía de éxito, creo que tenemos el deber de continuar tocando con insistencia en la puerta roja, con la esperanza de algún día encontrar soluciones para nuestras múltiples vergüenzas nacionales.

Discurso

Andrés Parra

Estimadas graduadas y estimados graduados; debería ya decir estimados y estimadas colegas: Se dice que la frase may you live in interesting times (en español «que vivas en tiempos interesantes») es la traducción inglesa de una maldición china. Ciertamente, la expresión es apócrifa porque no hay ningún refrán o frase popular equivalente a la traducción inglesa en la cultura china, pero, más allá del debate sobre su origen, no deja de ser en sí misma una maldición interesante. En primer lugar, porque es una maldición inmediatamente colectiva; si se la pronuncia, recae no solamente sobre su destinatario individual, sino sobre todos sus contemporáneos. En segundo lugar, la maldición juega hábilmente con los diversos sentidos de la palabra «interesante». Lo interesante parece ser a primera vista algo positivo, que es digno de nuestra atención. Interesante es lo que provoca o causa interés y los intereses son las motivaciones más profundas de nuestra voluntad y determinan lo que queremos. Pero, en la maldición, la palabra «interesante» significa también una época de sufrimiento colectivo provocado por la inestabilidad el caos y la turbulencia.

La supuesta maldición china apunta al corazón ambiguo, incluso demoniacamente ambiguo, de la actividad de los científicos sociales, pero, especialmente, de los politólogos y profesionales en estudios globales: las épocas interesantes son especialmente positivas para los observadores, para nosotros que las estudiamos y analizamos, pero no tanto para quienes las viven. ¿No se hace más llamativo, e incluso más pertinente, nuestro trabajo como politólogos y profesionales en estudios globales cuando la época es más interesante? El día que hice mi examen oral final de mi doctorado en filosofía en Alemania, uno de los miembros del jurado me preguntó acerca de mi futuro profesional. Le dije que iba a trabajar en el departamento de Ciencia Política en la Universidad de los Andes en Bogotá. Él respondió que era una buena opción porque en Colombia, a diferencia de Alemania, había un buen material de observación. El jurado tenía, sin duda, razón, pero nunca dejé de pensar que ese «buen material de observación» no era otra cosa que el sufrimiento humano. De ahí habría que concluir que la pertinencia de nuestro hacer, su carácter interesante, depende del sufrimiento humano y que, como espectadores de la catástrofe, somos en cierta medida agentes de la crueldad. Esta es una conclusión posible, pero solo posible. En el ejercicio de nuestra profesión podemos convertirnos en espectadores y agentes de la crueldad, pero no tenemos que hacerlo. Existe una tercera acepción del término «interesante» que ilumina otro sentido de nuestra profesión como científicos de la política y de los acontecimientos y procesos del globo. Interesante es lo que causa y provoca interés, ya lo sabemos, pero interés es lo que está entre nosotros: el interés es un ser-entre, un espacio o mundo común que nos vincula. Bajo este sentido del término «interés» una época, una serie de acontecimientos o un suceso histórico despierta nuestro «interés» por su comprensión no porque nos parezca divertido o digno de observar desde la distancia o la palestra de nuestros privilegios, sino porque nos sentimos parte del mismo mundo de los que sufren. Analizamos e intentamos comprender el mundo, es cierto, pero no porque este sea un simple objeto de nuestros estudios, sino porque formamos parte de él. Aquí el deseo de comprensión es indisociable de un deseo de transformación. Uno de los riesgos que se corren al abandonar la universidad es dejar de lado ese sentido del interés que implica un compromiso ineludible con el mundo. El interés como «ser entre», como ese lazo que me vincula con los acontecimientos de todo el mundo y me hace formar

parte de ellos puede convertirse en otro «interés», como el interés del espectador arrogante que toma el mundo como una película de la que él mismo nunca es actor o el más corriente interés económico. Es un riesgo grande porque sucede a veces que el interés económico condiciona el interés como compromiso con el mundo: sin asegurar la propia subsistencia es difícil, aunque no imposible, tener un compromiso con el mundo. Lo que sí sería imperdonable es que, teniendo la estabilidad económica, nos olvidemos del compromiso con el mundo en los términos que cada uno tenga a bien según sus propias convicciones y aprendizaje durante la carrera. Pues si hay algo que debimos haber aprendido después de nuestro paso por el departamento de ciencia política y estudios globales y la facultad de ciencias sociales es la cualificación de nuestro compromiso con el mundo. Más allá de los corrientes deseos de éxito profesional y económico de los discursos de finalización de carrera, mis votos hacia ustedes apuntan a otra cosa, sin dejar de lado lo anterior: quisiera que esa chispa de interés por el mundo en el sentido del compromiso, el cual fue quizá la razón de muchos de ustedes para estudiar ciencia política o estudios globales, perdure y llene el tiempo en el que ustedes pisen la tierra.

Muchas felicitaciones.

Asimismo, María Alejandra Munar Velandia tuvo el honor de ser la oradora principal para dar el discurso por parte de los estudiantes en la ceremonia de grado. También, Angelika Rettberg, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y profesora del departamento de Ciencia Política y Estudios Globales, fue la oradora principal que dio el discurso de profesores en la ceremonia. Sus palabras conmovedoras enfatizan el legado de la propuesta educativa propiciada por la Universidad de los Andes que debe continuar con sus graduandos.

María Alejandra Munar Velandia

«Somos presencias inquietas en un mundo que quiere que miremos a otro lado. Pero también somos la tormenta que anuncia el cambio. No nos conformemos con observar desde la distancia. No permitamos que nos domestiquen con comodidad. La educación no es un fin en sí mismo; es un arma y la pregunta es cómo la usaremos.»

María Alejandra Munar Velandia, graduanda 2025-1 de Ciencia Política y oradora principal del discurso de los estudiantes en la ceremonia.

Angelika Rettberg

«La democracia hace parte del ADN de la formación uniandina. Es el tipo de sistema político que permite, promueve y florece en la riqueza de la diversidad, en la curiosidad humana, en el desafío a lo tradicional sin cuestionamientos, en medio de la tolerancia y el profundo respeto por los derechos individuales y colectivos de todos.»

Angelika Rettberg, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Profesora Titular del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales.

Desde el 5 de marzo hasta el 30 de abril estará abierta la Convocatoria de los intercambios Internacionales en pregrado del periodo 2026-1. En razón de esto, se realizarán charlas informativas el jueves 23 de marzo de 12:00 p.m. a 2:00 p.m., martes 8 de abril de 11:00 a 1:00 pm, y un espacio de Q&A el viernes 25 de abril de 02:30 a 03:30 pm. Puede inscribirse a estas aquí. Para más información sobre el proceso de internacionalización aquí.

De acuerdo al calendario académico, para el periodo 2025-1, les informamos que el último día para realizar retiros de cursos de 16 semanas (en Banner), es el 11 de abril las 6:00 pm. Les recomendamos tener presente este plazo, ya que el sistema no permitirá retiros posteriores a la fecha mencionada.

Somos representantes

El 11 de abril se realizará la Lunada FACISO, un espacio de relajación para compartir con tus amigos de la facultad. Este semestre se realizarán diversas actividades que no te puedes perder. La Lunada se realizará en el Centro Deportivo de la universidad, y la hora de encuentro será a las 7:00 p.m. de ese viernes. No olvide realizar su previa inscripción aquí.

Nuestras representantes estudiantiles, Laura Barbosa y Daniela Cely, extienden la invitación a todos los estudiantes de Ciencia Política y Estudios Globales a realizar una encuesta en la que se buscará recoger percepciones, opiniones y sugerencias frente a los programas académicos correspondientes. La retroalimentación es muy importante para seguir mejorando los cursos y la oferta educativa. Acceda a la encuesta aquí.

Noticias

La Rectoría de la Universidad de los Andes compartió el documento “Derroteros para PDI y PDFs 2026-2030”, que servirá como base para la construcción del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2026-2030. Este plan estratégico orientará el rumbo de la Universidad durante el quinquenio comprendido entre 2026 y 2030. A diferencia de ciclos anteriores, en esta ocasión el PDI será construido desde las facultades y unidades administrativas, para luego integrarse en un gran plan estratégico institucional. Se invita a toda la comunidad uniandina a conocer el documento y a participar activamente en este proceso de construcción colectiva.

Agenda

El próximo viernes 11 de abril el departamento de Antropología inicia el primer coloquio de posgrados del semestre: «Se olvidaron de nosotros, los otros jóvenes”. Este será presentado por Daniel Sánchez, estudiante de maestría en Antropología, y consistirá en una aproximación etnográfica a los activismos juveniles de la derecha en Bogotá.

El evento se realizará desde las 12:00 p.m. hasta las 2:00 p.m. Realice su inscripción previa aquí.

El próximo lunes 21 de abril se dará inicio al Encuentro de Innovación Social y Respuesta Comunitaria al VIH en la Universidad. Este será un espacio pensado hacia la innovación social y respuesta comunitaria al VIH en América Latina y el Caribe. Algunas de las temáticas que se abordarán durante las jornadas son: el papel de los feminismos, las juventudes, los derechos laborales y sexuales, y la contratación social enfocada en la reducción de daños; aspectos relevantes en la construcción de una respuesta al VIH, su prevención, y el acceso a tratamientos que aseguren el bienestar de todos y todas. El evento se realizará el lunes 21 de abril desde las 2:30 p.m. hasta las 5:00 p.m. y el viernes 25 de abril desde las 8:30 a.m. hasta las 11:00 a.m. en el Auditorio Lleras. Realice su inscripción previa aquí.

Oportunidades

El Programa Travesías abre la convocatoria del 2025 para maestrías en Antropología, Historia y Filosofía de la Universidad de los Andes. Para Travesías cada beca otorgada a un beneficiario es considerada como una beca para su comunidad, en la medida en que el profesional titulado tendrá un impacto en el futuro de ésta. Puede inscribirse hasta el 7 de mayo del 2025 y la fecha de publicación de los estudiantes admitidos será el 30 de mayo de este año. Más información aquí.

El Barcelona Centre for International Affairs extiende la convocatoria a estudiantes de pregrado y posgrado respecto a la edición 2026 del Anuario CIDOB. Este año realizarán un call for papers dirigido a jóvenes investigadores menores de 30 años, sobre las temáticas de relaciones internacionales incluidas en la edición de este año respecto a: · La transformación del orden económico global. · La geopolítica del cambio climática: los impactos globales y locales y medidas efectivas para hacerle frente. · El futuro de la guerra. La fecha límite para la entrega de los artículos es el 10 de mayo de 2025. Su presentación puede hacerse en español, catalán e inglés. Más información aquí.

La Fundación Botín pone en marcha la XVI edición del Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina que se desarrollará de octubre a noviembre del 2025. Este programa surge bajo el objetivo de impulsar el desarrollo de la región por medio de una red íntegra y proactiva de servidores públicos con vocación de servicio. Así, abren la convocatoria para estudiantes universitarios interesados en ser parte del programa, que incluye el recorrido por más de cuatro países de Latinoamérica y España. El periodo de postulaciones estará vigente desde el 3 de marzo hasta el 20 de mayo del 2025. Para participar de la beca, consulte toda la información aquí.

El Instituto CAPAZ invita a presentar postulaciones para ejecutar proyectos de investigación en temas de construcción de paz en Colombia. La convocatoria determina que realizará la financiación de un máximo de cinco proyectos de investigación con un subsidio de hasta €5.000 (cinco mil euros) para cada uno. El proyecto debe ejecutarse entre mayo de 2025 y febrero de 2026. Conozca los términos y condiciones aquí.

El Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford abre la convocatoria anual bajo la cual ofrecen una beca posdoctoral, para el año académico 2025-2026, para académicos interesados en investigaciones relacionadas a los estudios latinoamericanos, incluidos el Caribe y Brasil. Se recibirán aplicaciones hasta el 1 de abril del 2025. Para más detalles sobre los requisitos de la convocatoria, consulte aquí.

El Instituto CAPAZ, junto a instituciones académicas de Colombia, Ecuador y Alemania, realizará en Medellín, su Escuela de Verano 2025 Crisis democrática y perspectivas críticas en la era digital en América Latina, combinando fases virtuales y presenciales, entre el 5 y el 10 de mayo de 2025. Este evento es financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y se llevará a cabo en Medellín. Encuentre toda la información pertinente aquí.

Director

Felipe Botero

Asistente Editorial

María Alejandra Hernández

Comunicaciones y posicionamiento

Andrés Felipe Montoya